2024・2・2 竹倉さんのリクエストもあって、まずはライブで花を活ける。「鬼」と呼ばれる何ものかへ手向ける花。「鬼」とは?あるいは「魔、デーモン」とはなんだろうか、と皆さんに問いかける。生け捕られた花を、再び立てて、虚実皮膜の時間を立てる。虚か実か、「世間虚仮」と仏陀も説いたというから、実と思っている目にみえる世界が本当は虚なのかもしれず。まことはどちらかにあるわけではなく、虚実皮膜に立ち現れそうだ。「まこと」とは「誠」「真」「実」でもあるが、もしかしたら「魔-こと」かもしれない。

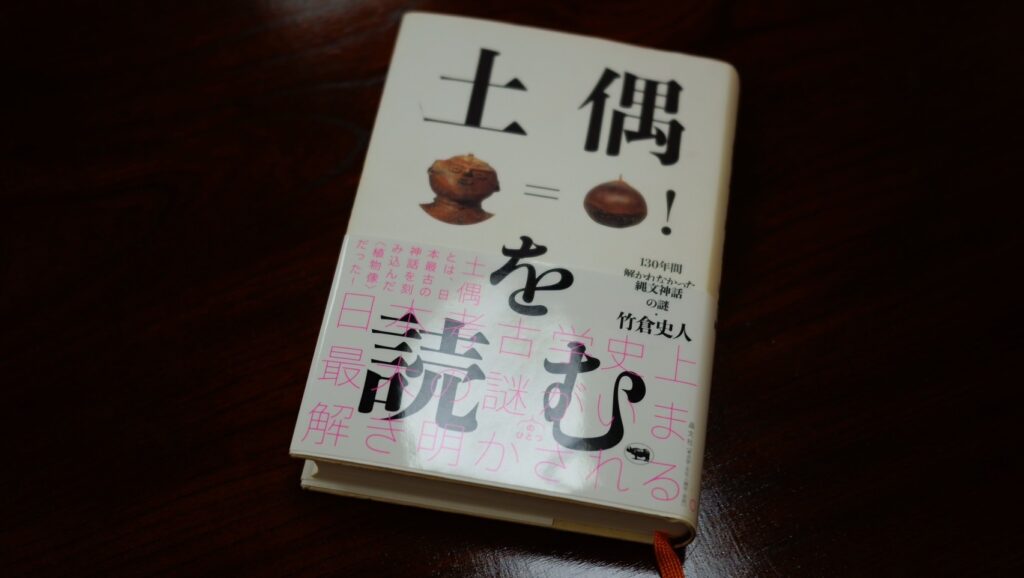

冬土用も立春まで。土用に因んだわけではないが、土偶とはなんだろうか。竹倉さんの『土偶を読む』は2021年の春に晶文社から刊行され、大胆に思われる仮説は世間を驚かせた。その説に反駁する本も出ているものの、僕は土偶が「植物像」だったという説を聞いた時は膝を打った。大事な種子の扱いや、芽生えから実りまで、多くの行事をしてその健やかな生育を願う儀礼が今でも数多くあるのを見ると、縄文人が自分たちの大事な食物の発育を強い願いを持って祈っただろうことは当然のように見える。土偶はそうした祭りや儀礼で用いられたマジカルなフィギュア(精霊の象り)だったのだろう。そのデザインや文様は自然や宇宙を司るものへのメッセージだと読める。大嘗祭や諏訪のかつての大祝の儀礼などと真っ直ぐつながっている。

節分ということもあり柊を活け、蕾つのぐむ白木蓮を立て、天井に届く石化柳を更に立て、青文字を添えて。アメリカの詩人アマンダ・ゴーマンらの「スポークンワード」が注目されているが、いけばなを詩人たちのヴォイス・パフォーマンスのようにして、花が語る「スポークンフラワー」というのはどうだろう。もとより花とは端であり、話すや放す、離す、と通じている。咲くは「割く、裂く、避く、境、崎、坂、先、朔、、、」であり、同時に咲う(わらう)ことでもある。

花は依代である。活けている途中から、目に見えないものがやってきて、途端に生き生きとし始めるという体験を何度もしている。切られた花がわずかな時間、蘇生する。エピファニーとか再生とかメタモルフォーゼの「擬き」なのだろうか。それぞれの性が、生が、さんざめく世界樹であり、星めぐりの時空の模型。活け花は立てることによって音信を聴く装置となる。

さらには花を活ける振る舞いと、仮り初めのその姿が、見る人の中に転写して生き生きすることが「活け花」。花は活けると同時に埋けられる。「埋み火」という言葉があるように、炭に埋けられた火はまた甦る。「面影(ゴースト)」として活かす、というこれは日本的な方法だろう。命をそうやって受け継ぎ、人の中に美しいものの灯火を刻印していく。植物の種子も「大賀蓮」の例のように2千年以上休眠状態で過ごせるものもあるという。”seed bank”という言葉もあり、種子が眠っていない土を探す方が難しいともいう。種子は生命の燠火なのだ。

竹倉さんのお話は「土偶」のことではなく、近代以降の植物への無関心がなぜここまで助長されたか、ということだった。それは「植物人間」という言葉に象徴されるという。しかし植物に対する見方は、ここ2、30年で大きく変わってきているという。(僕が読んでいる本の中だと『土と内臓』(D・モントゴメリー/A・ビクレー著 片岡夏実訳 築地書館)『マザーツリー』(スザンヌ・シマード著 三木直子訳 ダイヤモンド社)『植物の生の哲学』(エマヌエーレ・コッチャ著 嶋崎正樹訳 勁草書房)『メタモルフォーゼの哲学』(エマヌエーレ・コッチャ著 松葉類・宇佐美達朗訳 勁草書房)などが参考になるか)

後ろに控える花が聞き入る竹倉さんの語り。質問を受け付けたところで、『古事記』『日本書紀』についてどう思うか、ある人は声に出して読むことが大事だと言っていたけど、、、そう生徒さんの一人から質問された竹倉さんは、そうした神々は周りにいる、という。土偶のことを調べてよりそう実感するといった。そう、日本の神々は「客神」として、遍く時を駆けている。時と場所に応じてすかさずやってきてくれる。祈りの方法がさまざまにあって、花を立てるのも紛れもなくその一つの方法。「型」はそれを伝えている。型は片でもあって、片割れは片割れを呼ぶ。その間で出会うのだろう。

お話を聞いて、どうして自分は花を習いに来ているのか、腑に落ちる思いをする人が多かったと思う。

「スポークンフラワー」物語がそこにはある。もののけ、物狂い、デーモンやゴーストや鬼、目に見えないものも、見えているものも、ものは対峙するものではなく、入って出るもの。そこに宿るものがあり、出たり入ったりしているもの。出たり入ったりが、ものがたりとなる。これは生命のあり方と同じような気もする。旅というもどき。月日は百代の過客にして、私たちは旅人たちの仮の宿なのかもしれない。いらっしゃい、おかえり、さようなら、、、この感覚を、万物に広げ、僕らはずっと持っていける。竹倉さんは僕たちは「存在」というより「現象」だという。何かが止まることなく出入りし、自分という現象を明滅させる。活け花は、変わり続ける生命をもどき、遙かなるものを乞い、出会わせ、虚実皮膜に出現させ、一旦止揚する、そこに永遠の一瞬が見える。切なさの極地とも言える。